内蒙古的风,不仅吹绿了草原,更酿出了独一份的烟火气。当炒米的金黄在奶茶中沉浮,当手把肉的豪迈与河套小麦的细腻彼此浸润,每一口都是游牧与农耕的私语,是传统与现代的相拥,更是各族儿女共酿的智慧。内蒙古的美食从不说谎,这里的故事,比草原更辽阔。

《食色世界》摄影展作品。(来源:内蒙古自治区餐饮与饭店行业协会)

01

蒙餐:从蒙古包到都市,一场跨越千年的味觉长征

蒙餐诞生在内蒙古大草原,随着牧人逐水草而居的生产生活方式逐渐形成并流布,在11世纪初即形成了自己特有的风味品格和文化特质,至14世纪达到了顶峰,至今在欧亚乃至世界享有知名度。它每一道菜品都蕴含着历史故事和民族智慧,每一种食材都承载着自然的恩赐和人文的关怀。

莫日根河。(摄影:郎立兴)

元代宫廷营养师忽思慧在《饮膳正要》中不仅详细记载了奶豆腐、马奶酒、手把肉等蒙餐经典的制作工艺,更将其纳入中医“药食同源”的理论框架,还提出了“羊肉温中补虚”“酸马奶消肉食积滞”等食疗理念,使蒙餐从游牧民族的日常饮食升华为兼具营养与医学价值的文化符号。书中对发酵工艺、四季饮食原则的论述,至今仍影响着蒙餐的创新与发展,成为连接草原传统与现代健康的桥梁。

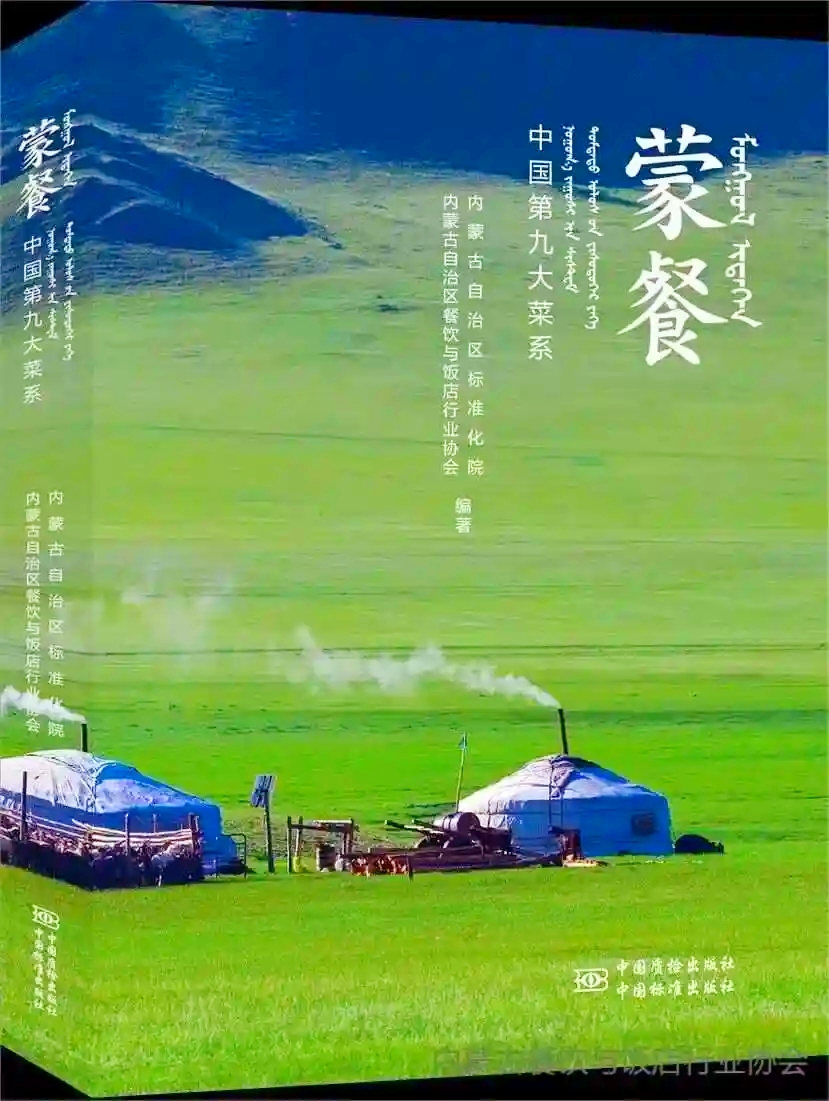

2017年,《蒙餐—中国第九大菜系》出版,完成163项内蒙古自治区地方标准,基本构建了蒙餐标准体系。从奶豆腐的含水量到手把肉的切割方法,从食材的用量到营养物质的含量,均实现了量化管控,蒙餐正式被命名。

《蒙餐—中国第九大菜系》。

中国烹饪大师卢永良在此书贺词中写道:“内蒙古独特的地理条件、气候环境、食材特色、文化底蕴,孕育出了独具特色的北方饮食文化。作为一个菜系,蒙餐名列第九大菜系的条件已经具备,祝贺中国有了第九大菜系——蒙餐菜系。”

“蒙餐具有纯天然、益健康、富营养的特性,已成为内蒙古的名片。它是内蒙古地区餐饮的总集合,是全区各族人民共同交流交往形成的多元文化综合体,是北疆文化的重要组成部分。”内蒙古自治区餐饮与饭店行业协会会长郎立兴表示,蒙餐以牛羊肉、奶为主要原料,通过烧、烤、蒸、煮、涮、焖、烙等方式,融合其他菜系的技艺与智慧,才形成今天具有内蒙古地区多民族饮食特点的餐饮体系。

炭烤羊腿。(来源:视觉中国)

“产多量大、绿色营养、野生稀有、自带风味”是对内蒙古食材的整体概况。内蒙古被称为粮仓、肉库和奶罐,在建设国家重要农畜产品生产基地方面,内蒙古从扩大数量、提高质量、增加产量三个方面发力,重要农畜产品供给保障充实。同时,科研机构已完成了对超过800种内蒙古名优特色食材的营养、品质、风味的解码研究,解答了内蒙古的食材好在哪里。

蒙餐的好,除了藏在食材中,还藏在老师傅的手艺里。他们知道“夏季的奶要多发酵一天,冬季的奶要少放引子”“果木炭要烧到发白,烤的时候要转360圈,每圈都要刷奶酒”……现在这些技艺被拍成短视频,让更多人看见蒙餐背后的门道,年轻人大呼“原来烤全羊这么讲究”。

现场制作莜面窝窝。(摄影:吴乐)

现代蒙餐玩出了新花样。格日勒阿妈把蒙古包搬进了商场,铜锅熬煮奶茶,奶豆腐、炒米、黄油由客人自己调配;西贝莜面明厨亮灶现场手搓莜面,配上特色汤汁,让全国食客爱上草原碳水;分子料理技术把奶豆腐做成泡沫,马奶酒冻成冰球,让蒙餐有了米其林的精致;即食风干牛肉用氮气包装,保质期长达6个月,健身达人必备;自热锅茶让人们在办公室也能喝上草原味的下午茶;“锡盟草原羊,清水铜锅涮”“简单的方式,好吃的羊肉”,额尔敦构建了“从牧场到餐桌”的全产业链模式,让全国各地爱上内蒙古传统涮;老绥元在上海开分店,“现包现蒸”的蒙式烧卖征服了南方食客的胃……这些创新既保留了草原风味,又适应了现代的都市生活。

内蒙古自治区餐饮与饭店行业协会向土耳其厨师联盟赠送会旗。(摄影:青春)

“传统的蒙餐以其独特的口感和风味深受消费者喜爱。随着时代的发展,现代消费者对餐饮的需求也在不断变化。因此,内蒙古餐饮企业需要在保留传统特色的基础上,不断融入现代元素,创新菜品和经营方式,以吸引更多年轻消费者的关注和喜爱。”郎立兴谈到。

蒙餐的突围,让蒙餐在更广阔的舞台上,讲述草原的故事。举办近百个美食文化节、专项技艺大赛和中俄蒙美食节,展示创新2万多道菜品,走出国门参加国际烹饪大赛……蒙餐走向国内外市场,逐渐成为中国大健康食物中独具魅力、营养健康的餐饮体系。

品牌出海、技艺输出、食材革命让蒙餐在高质量发展的道路上香飘全国。从“田头到舌头”,从“牧场到餐桌”的全产业链实践,成就了蒙餐特有的草原风味和文化特色。当烤全牛的香气混着马头琴声飘向远方,我们让世界看见的,是一个既古老又年轻的内蒙古。

全羊宴。(来源:内蒙古自治区餐饮与饭店行业协会)

02

融合:美食里的内蒙古,一场永不落幕的民族团结盛宴

从苍茫草原到无垠沙漠,从游牧生活到现代都市,内蒙古的美食文化如同一部多声部的交响乐,演奏着人与自然、传统与现代、本土与全球的对话。

五彩的奔牛。(摄影:郎立兴)

自然环境在内蒙古饮食文化的形成中扮演着决定性角色。内蒙古高原平均海拔1000米,冬季严寒漫长,夏季短暂凉爽,适合牧草生长和牲畜饲养。同时,内蒙古境内多样的地貌,东部的大兴安岭森林、中部的锡林郭勒草原、西部的阿拉善沙漠,形成了各具特色的地方食材体系。呼伦贝尔草原的黑头白羊、科尔沁草原的西门塔尔牛、阿拉善的双峰驼,这些优良畜种在特定环境中培育出了独特的肉质风味。

水系的分布同样深刻影响着饮食文化。内蒙古东部河流众多,水草丰美,这里的饮食中奶制品比例更高,口感更为细腻;西部干旱少雨,沙漠广布,当地发展出了更多耐储存的肉干、炒米等食品。黄河几字弯流经的河套平原则是另一番景象,得天独厚的灌溉条件使这里成为“塞外粮仓”,出产优质小麦、玉米和各种瓜果蔬菜,形成了农牧交融的饮食特色。

历史脉络为内蒙古美食注入了深厚的文化内涵。匈奴、鲜卑、契丹、蒙古等游牧民族先后在这里生息繁衍,留下了丰富的饮食文化遗产。元代是蒙古族饮食文化发展的高峰期,随着疆域扩大,东西方食材和烹饪技术大规模交流,形成了兼收并蓄的宫廷饮食体系。

一望无际的向日葵花海。(摄影:郎立兴)

历史上著名的“草原丝绸之路”和“万里茶道”也为内蒙古饮食带来了深远影响。满洲里、二连浩特等口岸城市不仅见证了商旅往来,也成为了饮食文化交流的枢纽。俄罗斯的列巴、蒙古国的肚包肉、朝鲜族的冷面等,都在这片土地上与本地饮食相互借鉴融合。

如今,内蒙古美食更成为民族团结与文化认同的重要纽带。蒙古族的白食和红食、汉族的炖菜和面食、回族的糕点、满族的传统饽饽,在内蒙古大地上和谐共存,共同构成了丰富多彩的饮食图景。那达慕大会上的烤全羊宴席,春节时的蒙汉合璧年夜饭,端午节的奶香粽子,中秋节的奶酪月饼……这些融合创新的饮食习俗,生动体现了“各美其美,美美与共”的民族关系。

草原游牧生活。(摄影:郎立兴)

火锅在内蒙古的变身,藏着南北东西的默契。铜锅涮,涮的虽是草原牛羊肉,但蘸料台早就摆上了四川香油、湖南剁椒和本地韭菜花。更野的吃法是往清汤里扔一块奶豆腐,煮到融化后涮肉,肉香里渗着奶香,成了“只有本地人才懂的隐藏菜单”。

烧烤摊上的创新更是让人眼花缭乱。烤羊腰不再只用盐和孜然,而是刷一层韩式辣酱,撒上芝麻,外焦里嫩中带着甜辣。烤奶豆腐则借鉴了法式焗烤,表面淋蜂蜜,烤到外皮微焦,内里流心,成了烧烤摊的“甜品担当”。

就连家常菜也玩起了“融合术”。“奶茶炖牛肉”,茶香解腻,奶香增稠,牛肉炖得酥烂;“酸奶烩羊肉”,用酸奶代替料酒去腥,炖好的羊肉酸香不腻。

饮品的跨界更让人惊喜。“奶皮子酸奶”成了下午茶的健康选择;“马奶酒气泡水”则在传统马奶酒里加苏打水和青柠,气泡的刺激冲淡了酒的酸涩,成了年轻人聚会的新选择。

民族团结一家亲 同心共筑中国梦。(摄影:王正)

这些不断冒出来的新滋味,没有谁去刻意定义“属于哪个民族”,它们就像草原上的风,自由地穿越大漠与田野,把不同的味觉元素吹到一起,自然生长出独特的香气。在内蒙古的餐厅里,菜单永远在更新,今天的创新菜,明天可能就成了“传统味”。这种生生不息的味觉活力,正是这片土地最动人的融合故事。